1歳半検診で積み木の課題がありましたね。それまでお子さんを積み木で遊ばせた事がなく、慌てた方も多いのではないでしょうか。

積み木を積んで遊んでくれないと不安になりますよね。

- 他の子と比べて発達に問題があるのではないか。

- 他の子と何か違うのではないか。

- 1歳半検診の課題なのに2歳になってもできないなんておかしい。

これらの心配が、日に日に増してしまうのではないでしょうか。

では、2歳児では何個の積み木を積まないと発達に問題があると言われるのでしょうか。不安を解決するために一緒に確認していきましょう。

Contents

2歳児は積み木を何個積まないといけない?できないのは発達の問題ではない?

積み木を積まなくても発達に問題がない場合がほとんどです。同年代の他の子供ができていると、何か問題があるのではないかと心配になってしまいますよね。しかし、積まない理由は、発達が遅れているからではなく他にあります。

理由は主に2つあります。

- 遊び方が違う。

- 興味がない。

それでは、それぞれの理由について詳しく見ていきましょう。

遊び方が違う

できるだけ沢山積み上げることだけが積み木の遊び方ではありません。積み木はとても単純な形や色をしています。なので、積むだけではなく色々な遊びができます。

だから高く積み上げていなくても2、3個を積めていたら良しとしましょう。

色々な遊びは想像力や工夫する力などを育てます。なので、積み木はそれらの力を育てるのにとても役に立つおもちゃなのです。積み木を使った遊びはどんな遊びでもとても良い発達を促すので、積む遊びはいろいろある遊び方の中の一つと考えましょう。

実際にこんなふうに子どもたちは遊んでいます。

この投稿をInstagramで見る

この投稿をInstagramで見る

積み上げないけれど、積み木を使って遊んでいる子は多いのではないでしょうか。同じ色を集めたり、並べたりする子もいるかもしれません。どうやって使って遊ぶかはその子の個性ですので、積んで遊ぶことを無理に強要せずに温かく見守りましょう。

積むだけではなく、積み木を使った色々な遊びをする方が様々な発達に効果的なのです。

興味がない

もともと積み木に興味がない場合もあります。

興味が持てない理由はこのようなものがあります。

- 遊び方が分からない。

- 他に好きなおもちゃがある。

そもそも、遊び方が分からないだけかもしれません。

積み木は形や色がシンプルです。音がなる訳でもありません。なので、ぬいぐるみやミニカーと違ってどう遊んだらいいのか分からないのかもしれません。

遊び方が分かっていても、他のおもちゃに夢中になっていて遊べていないだけかもしれません。でも、他のおもちゃでしっかり遊べているのなら、発達には全く問題がありません。

2歳児は想像力が豊かになり、手先を器用に使えるようになります。積み木遊びはそれらの発達にとても役に立ちます。だけど、他のおもちゃでも色々な遊びを考えたり、手先を器用に使って遊ぶ事ができますよね。

積み木を上手に積んでいるかではなく、おもちゃでしっかりと遊べているかを見る必要があります。

何個でもOK!積まないもアリ!2歳児の発達にいい積み木の遊び方

積んで遊ぶ以外にも、積み木は色々な遊び方ができます。どんな遊び方も積み上げて遊ぶのと同様に、2歳児の発達にとても役に立ちます。ですので、積むことにこだわり過ぎないようにしましょう。

積む遊びはしないけれど積み木で遊んでいるのであれば大丈夫です。間違いなくその子の能力は伸びていますよ。

色々な積み木遊びは下記の発達を促します。

- 形や色を覚える。

- 想像力が豊かになる。

- バランス感覚が身に付く。

- 空間認識能力が向上する。

- 集中力が増す。

- 手先が器用になる。

これらの能力は積む遊びのみをしているより、色々な遊び方をした方が効果的です。2歳はこれらの力が大きく伸びる時期なので、積み木で遊ばせて色々な発達を助けたいですよね。

ここでは、遊び方が分からなかったり興味を持てない子の為に、積み上げて遊ぶ以外の2歳児にオススメな簡単な遊び方をご紹介します。どのような発達に効果的かもご紹介しますので一緒に見ていきましょう。

音を鳴らす

積み木だからといって積む必要はありません。並べる必要もありません。最初は簡単な遊びから始めてみましょう。

まずは音を鳴らして遊ぶことからやってみましょう。2つの積み木を拍子木のように合わせるとカチカチと音がなります。1歳半検診の時にやってみてと言われた方もいるのではないでしょうか。

音を鳴らしてみると積み木ごとに音が変わります。

色々な音は聴覚の発達に役立ちます。聴覚が発達すると話をしっかりと聞く事ができるようになります。そうなると、記憶力や言語能力の発達も早くなりますので、是非やってみましょう。

2歳くらいになると音の高さが分かるようになったり、メロディーを歌えるようになってきます。好きな歌を歌いながら、音楽に合わせて音を鳴らすのもいいですね。

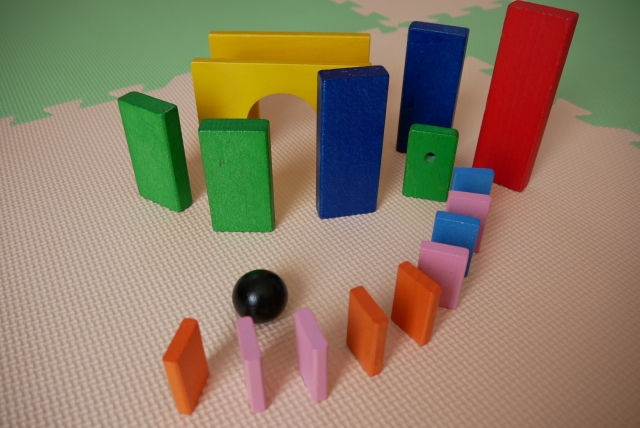

ドミノ倒し

積み木を写真のように立てるとドミノ倒しとして遊べます。積み木は動きませんが、ドミノ倒しにする事で動くおもちゃに変化します。

特に動くおもちゃは男の子の本能を刺激します。車や電車が大好きですよね。なので、パタパタと倒れるドミノ倒しは興味を持ってくれるはずです。

四角をちょうだい。赤をちょうだい。と積み木を渡して貰いながらドミノを立てていくと、形や色も覚える事ができます。

ドミノ倒しは幅の狭い面を立てるので最初は難しいと思います。しかし、そのうち上手に立てられるようになります。まずは少し離れた所に立ててもらって、間隔は調整してあげましょう。

ドミノ倒しは高い空間認知能力と集中力が必要です。積むより難しいと思うかもしれませんが、立て方や間隔など自然に覚えるようになります。以外と2歳児でもできてしまいますよ。

スタートはミニカーを走らせてぶつけたり、ぬいぐるみを倒したり、お気に入りのおもちゃを使う事もできます。

倒す物も積み木だけではなくお菓子の箱や絵本など、普段使っているものも組み合わせてみましょう。これも!と、色々持って来てくれるようになるかもしれません。

上手に倒れたら沢山褒めてあげて下さい。2歳児はたくさん褒めてもらう事で、もっともっとと意欲が増していきます。積み木遊びが楽しいと思って貰うためにも、大げさなくらい褒めてあげましょう。

並べる

積み上げるのが難しい場合は、並べて遊びます。横に並べたり、四角を作ったり、丸を作ったりなどして簡単な形がから始めましょう。積むのと同様に並べる遊びは、想像力や工夫する力を育てます。

積み上げるのが難しい場合は、並べて遊びます。横に並べたり、四角を作ったり、丸を作ったりなどして簡単な形がから始めましょう。積むのと同様に並べる遊びは、想像力や工夫する力を育てます。

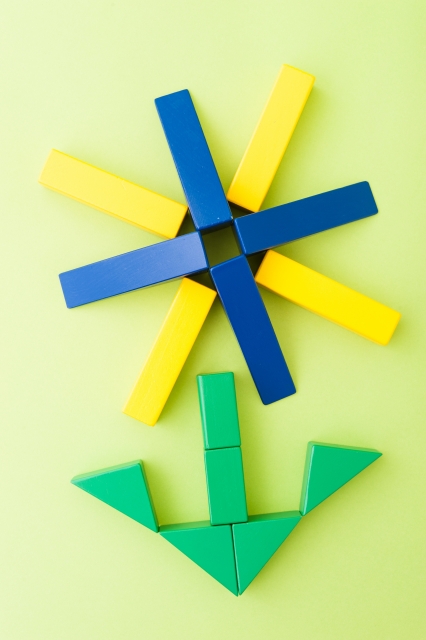

簡単な形ができるようになったら、好きなものを作ってみます。車やヨットやお花など好きなものを作ってあげましょう。

「これは何かな?」とクイズにしてもいいですね。お父さん、お母さんが同じものを作って、「どっちが好き?」と選んで貰っても盛り上がります。

並べる遊びに慣れたら、真似をして作って貰いましょう。そのうち、自分で色々な形を作るようになってくれるはずです。

見立てる

積み木の形や色はとても単純なので、いろいろなものに見立てる事ができます。

見立て遊びは1歳前後からはじまり2歳~3歳頃になるとごっこ遊びに変化していきます。空っぽのコップで飲み物を飲む真似をしたり、ぬいぐるみにごはんを食べさせてみたりしているのではないでしょうか。

見立て遊びやごっこ遊びは色々な能力を必要とします。

真似をする対象をよく観察し、表現しなくてはいけません。表現するにはどうしなくてはいけないか想像と工夫が必要になります。脳の発達にとても良い遊びですよね。

車や電車が好きな子は、積み木を車や電車として遊びます。長方形の積み木を車や電車のように走らせます。トラックの荷物にしたり、並べて道や線路を作ってもいいですね。

お皿に並べて、ごはんを食べる真似をしてもいいです。三角はおにぎり、赤い丸はトマトなど、これは何かな?と一緒に想像しながら楽しんでみましょう。

何個か当てはまったら要注意!2歳児の発達の遅れは積み木を積まない事以外にも表れる!

沢山積み上げなくても特に問題がない場合がほとんどとご紹介しました。しかし、積み木遊びをしていても発達の問題を抱えている子はいます。ただし、その場合は積み木遊び以外にも気になる行動を取ります。

もしも、積み木以外にも気になる行動があるようでしたら、発達の問題を考えましょう。

下記が見られる場合は、発達に問題がある可能性がありますので注意しましょう。

- よく物を落としてしまう。

- こだわりが強すぎる。

- 何事にも集中してくれない。

では、ひとつひとつ見ていきましょう。

よく物を落としてしまう

普段、物をつかもうとして上手くいかずに落としてしまう事は多いでしょうか。よく物を落としてしまうようであれば、手や指の発達に問題があるのかもしれません。

積み木を上手につかめていない場合は、親指を違和感なく動かせているのか確認してみましょう。

こだわりが強すぎる

特定のおもちゃでしか遊ばない、決まった服しか着ない、いつもどおりのスケジュールじゃないと癇癪を起こすなどで困っていませんでしょうか。

こだわりが異常に強い場合は自閉症の可能性があります。

積み木でよく遊ぶ場合でも、他の子と遊び方が違う場合は注意が必要かもしれません。自閉症はパターン化した行動をとったり、こだわりが強いという特徴があります。並べる事に強いこだわりがある場合は注意が必要かもしれません。

こだわりが強く、ある特定の興味に没頭する特徴がありますので、ずっと積み木を並べているという行動が自閉症の子供には多く見られます。ただし、これは積み木に限った事ではなく、ミニカーだったりクレヨンだったり、その子の興味によって様々です。

しかし、特定の遊びばかりをしているからと言って自閉症とは限りません。その遊びが大好きなだけという可能性もありますからね。

自閉症の特徴は下記の3点です。

- 対人関係に問題がある。

- コミニュケーションが上手く取れない。

- パターン化した行動をとったり、こだわりが強い。

これらに問題がないか合わせて判断するようにしましょう。

自閉症は対人関係とコミュニケーションにも問題があります。ですので、自閉症の子供はひとり遊びばかりする特徴があります。もしも、ひとりで積み木遊びばかりしていて、他の子と遊ぼうとしない場合も注意して見るようにしましょう。

何事にも集中してくれない

どんなおもちゃもすぐに飽きてしまったり、絵本やアニメをじっと見ていないという事はありませんでしょうか。

大好きなものであっても、すぐに飽きてしまって集中力が続かない場合はADHDの可能性があります。

ADHDは下記の特徴があります。

- 注意欠如

- 多動症

積み木は集中して積み上げたり、作ったりするおもちゃです。なので、注意欠如の場合は集中力が続かずにすぐにやめてしまうかもしれません。

積み木はその場で座って遊ぶことがほとんどです。多動症の場合は、じっとしている事ができませんので落ち着いて座っている事が苦手です。友達が積んだものを崩してしまうなどの行動が見られる場合もあります。

他にADHDの場合はスーパーですぐに迷子になったり、他の子に乱暴をするなど問題行動を起こしたりします。積み木以外の行動も観察してみましょう。ただし、これらの行動だけではADHDと言えません。

2歳はまだまだ未熟で発達段階です。落ち着きがないだけだったり、積み木をそんなに好きではないから続かないだけかもしれません。

【まとめ】何個や積まない事にこだわらない!2歳児の発達に合った積み木遊びを

2歳児は手先の動きも、脳の発達も未熟です。ほとんどの場合、積み木を上手に積まなくても発達に問題はありません。積み木を積み上げる事だけではなく、いろいろな遊び方をする方が、子供の発達に良い影響を与えましたね。

それでは、2歳児が積み木を積まなくても発達に心配がない理由をおさらいしましょう。

- 積み上げる以外の遊び方も発達を促しているから

- 発達に問題があれば別の症状もあるはずだから

積み木は、色々な発達を促すとてもいいおもちゃです。遊び方が分からなくて興味をもっていないだけなら、一緒に色々な遊びに挑戦して遊び方教えましょう。

ひとつ面白い遊びが見つかると、いろいろと遊びが広がっていきます。そのうち上手に積み上げることができるようになるかもしれません。

他の子が上手に5個、10個と上手に積み木を積み上げていると、自分の子も早くできるようになって欲しいと思います。でも、上手に積み上げる以上に積み木を使って色々な遊びができる方が発達にとてもよいのです。

まずは、お父さん、お母さんがお手本になって積み木を使ったいろいろ遊びを試してみましょう。